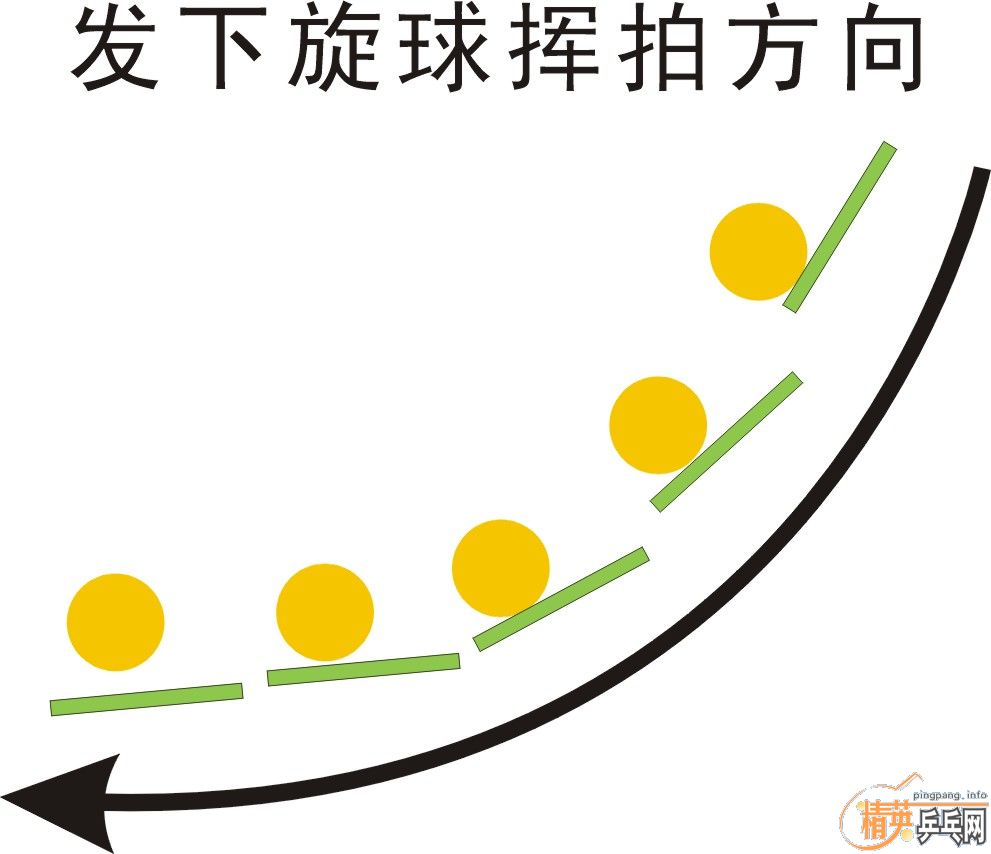

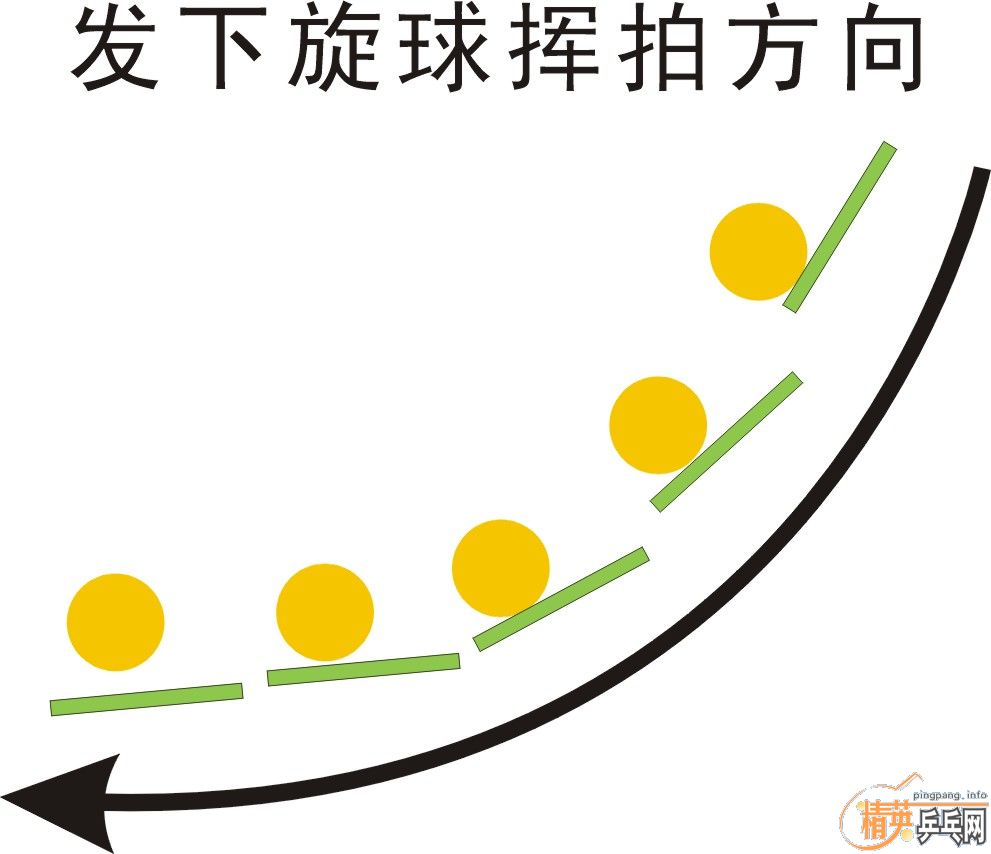

刚刚来了个厂商耽误了,其实上午就做好这张图了,发出来大家看看是不是从中下部摩擦到底部,谁做不出来这个发球动作的请举手吧。 此主题相关图片如下:发下旋球.jpg

此主题相关图片如下:发下旋球.jpg 我认为是好图,但想问一下,是高速连续拍照的吧。

我认为是好图,但想问一下,是高速连续拍照的吧。

以下是引用庄周迷蝶在2010-4-27 18:31:00的发言:

我这个人不喜欢纯理论的探讨,还是用图来看吧。如下图,这是我用磨擦很薄的动作发下旋球时留下的磨擦痕迹。用尺量过,正好1cm直径。乒乓球的半径是20mm,可以计算出来,把球分成12份,则每份的弧长是:40*3.14/12=10.5mm。如果直的是从中部磨擦到底部的磨擦痕迹就约有2份,则磨擦的弧长是:21mm。因此说,从量得的尺寸来看,磨擦的痕迹根本不可能是从中部到底部的,只能是你的发力方向是从中部向某个方向磨擦。磨擦的部位只能是击球那个位置。

庄版以图说话,图文并茂,解释清晰,一目了然。几次试验,发图发文,身体力行,不辞辛苦,甚是钦佩,

在此,谨表敬意。

楼主找来的这张图很有说服力,感谢。

首先,庄版所说胶面不能错动的理论被楼主推翻了,然后庄版说如果真存在摩擦到底时至少要三厘米痕迹也被楼主推翻了,实际上按照楼主的理论,乒乓球发下旋是可以摩擦到底的,因为你已经证明了我的观点,胶面错动咬住球然后做的摩擦动作,发下旋是可以从中下部摩擦到底的。

实际上真相已经大白了。

我要说的是,一个点,并不能说明球碰到球拍就立刻弹飞了,这里并不是向庄版想象的那样如果有摩擦就会有三厘米的痕迹。

首先你们俩把发球的动作僵化在直线挥拍的挥砍,这样平直的挥砍发球,的确是只有一个摩擦点,没有圆弧的摩擦动作,只能说摩擦系数更少,相对其他发球而言脱板最快。

其次,庄版与乒版做发下旋不能摩擦到底这样的论断,源自于一个固化的印象,而这个印象是假设球不随着球拍的挥动产生位移才成立的。实际上这种假设根本不存在,从根本上就存在着原则性错误。

实际上球是随着球拍的摩擦产生位移的,那么两位这个恒定不变的参照物就失去了空间坐标,你们所假设的理论是球拍触球后只能是一个点,而这个点是不动的,所以不存在向下摩擦,这样说是不合乎逻辑的。实际上,这个点随着挥拍摩擦向发力的方向移动,是这个触球点跟随着球拍从中下部到了底部然后旋转着飞出去。

而且根据楼主提供的这张受力情况图,可以很好的说明了套胶与球摩擦的情况,咬住球的一个点,然后做的摩擦动作,两位不会以为球是不动的然后这个点也不会随着摩擦面旋转吧?

如果你们认为球会随着摩擦产生位移,这个触球点会被套胶咬住向下方旋转,那么两位的观点不攻自破。

所以两位所支持的“从中下部不能摩擦到底部”的论断是不客观的,因为击球点是随着拍面走的,乒乓球是旋转的,是这个击球的摩擦点随着套胶的咬合由中下部移动到了底部,而不是球拍从球的中下部摩擦到底部,这里有一个原则性的错误。

就是空间参照物出了问题,你把主体设定为拍子,而客体球设定为原地不动且不旋转,所以产生了这样的论调。

强烈支持楼主观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持楼主观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持2楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持2楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持3楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持3楼观点,送鲜花一朵鼓励!感谢鼓励,如认为有必要时,我可以写出-乒乓球旋转的数学模型-的数学方程式。

本来此文应该同-乒乓球运动的数学模型-合并,才为完整的乒乓球的数学模型。

强烈支持4楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持4楼观点,送鲜花一朵鼓励!理论出于实践,然后高于实际,最终又指导实践。

让我们互勉。

强烈支持6楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持6楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持7楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持7楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持8楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持8楼观点,送鲜花一朵鼓励!楼主找来的这张图很有说服力,感谢。

首先,庄版所说胶面不能错动的理论被楼主推翻了,然后庄版说如果真存在摩擦到底时至少要三厘米痕迹也被楼主推翻了,实际上按照楼主的理论,乒乓球发下旋是可以摩擦到底的,因为你已经证明了我的观点,胶面错动咬住球然后做的摩擦动作,发下旋是可以从中下部摩擦到底的。

实际上真相已经大白了。

我要说的是,一个点,并不能说明球碰到球拍就立刻弹飞了,这里并不是向庄版想象的那样如果有摩擦就会有三厘米的痕迹。

首先你们俩把发球的动作僵化在直线挥拍的挥砍,这样平直的挥砍发球,的确是只有一个摩擦点,没有圆弧的摩擦动作,只能说摩擦系数更少,相对其他发球而言脱板最快。

其次,庄版与乒版做发下旋不能摩擦到底这样的论断,源自于一个固化的印象,而这个印象是假设球不随着球拍的挥动产生位移才成立的。实际上这种假设根本不存在,从根本上就存在着原则性错误。

实际上球是随着球拍的摩擦产生位移的,那么两位这个恒定不变的参照物就失去了空间坐标,你们所假设的理论是球拍触球后只能是一个点,而这个点是不动的,所以不存在向下摩擦,这样说是不合乎逻辑的。实际上,这个点随着挥拍摩擦向发力的方向移动,是这个触球点跟随着球拍从中下部到了底部然后旋转着飞出去。

而且根据楼主提供的这张受力情况图,可以很好的说明了套胶与球摩擦的情况,咬住球的一个点,然后做的摩擦动作,两位不会以为球是不动的然后这个点也不会随着摩擦面旋转吧?

如果你们认为球会随着摩擦产生位移,这个触球点会被套胶咬住向下方旋转,那么两位的观点不攻自破。

SUN版辛苦了!

SUN版不愧为技术版的超级写手,无论是原创还是评论,才思广义,触类旁通,旁征博引,且思路清晰,逻辑分明,真的是出类拔萃。

庄版以图说话,图文并茂,解释清晰,一目了然。几次试验,发图发文,身体力行,不辞辛苦,甚是钦佩,

在此,共表敬意。

精英有这等人物落在,只让我担心某一日爆遍全球引起灾难。

强烈支持9楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持9楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持10楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持10楼观点,送鲜花一朵鼓励!所以两位所支持的“从中下部不能摩擦到底部”的论断是不客观的,因为击球点是随着拍面走的,乒乓球是旋转的,是这个击球的摩擦点随着套胶的咬合由中下部移动到了底部,而不是球拍从球的中下部摩擦到底部,这里有一个原则性的错误。

就是空间参照物出了问题,你把主体设定为拍子,而客体球设定为原地不动且不旋转,所以产生了这样的论调。

对一个问题进行讨论,如果没有异议,就没有必要讨论了。因此出现些小的差异应该是很正常的事情。

让我们求同存异,为建立和谐精英,优秀精英共同努力。

此球友善于观察,精于分析,敢于判断。可喜可敬。

刚刚来了个厂商耽误了,其实上午就做好这张图了,发出来大家看看是不是从中下部摩擦到底部,谁做不出来这个发球动作的请举手吧。

强烈支持25楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持25楼观点,送鲜花一朵鼓励!刚刚来了个厂商耽误了,其实上午就做好这张图了,发出来大家看看是不是从中下部摩擦到底部,谁做不出来这个发球动作的请举手吧。 此主题相关图片如下:发下旋球.jpg

此主题相关图片如下:发下旋球.jpg 我认为是好图,但想问一下,是高速连续拍照的吧。

我认为是好图,但想问一下,是高速连续拍照的吧。

刚刚来了个厂商耽误了,其实上午就做好这张图了,发出来大家看看是不是从中下部摩擦到底部,谁做不出来这个发球动作的请举手吧。

我做不出,呵呵。一直发出来的是侧旋,sun版,看到加我QQ357972688

==回复28楼==》

这个是我用CoreLDRAW画的,是按照印象里发下旋球的弧度挥拍动作画的连续照。

图片做的很大很分散,但其实也就是描述了一眨眼的功夫。

==回复27楼==》

其实发转与不转略带一点侧旋也属正常,多半是手臂向怀内拖了,转与不转发球是发加转下旋、普通下旋、弱下旋、不转球、急下旋这样的一组下旋发球的技术。

我建议你去技术文字版置顶的 [推荐]★ 技术文字版主题分类索引贴★

那里有我分类挑选的本论坛板块各项技术的帖子列表导引,基本都是很有代表性的问题。

如果你还有什么不明白的,可以在文字技术版发帖求助询问,大家帮着研究,参谋。

粘性套胶为什么小球手感好,就是因为中小力量下可以不必依靠打透胶面裹球,表面的苍蝇腿毛刺就能很薄的抓球。

强烈支持32楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持32楼观点,送鲜花一朵鼓励!如果要求比较高的话,用单一动作的发球就有些简单了。一般来说,用复合动作效果比较好,即隐蔽又变化。

强烈支持31楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持31楼观点,送鲜花一朵鼓励!

SUN版的解释恰到好处,一言中的。顶!

强烈支持37楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持37楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持楼主观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持楼主观点,送鲜花一朵鼓励!对一个问题进行讨论,如果没有异议,就没有必要讨论了。因此出现些小的差异应该是很正常的事情。

让我们求同存异,为建立和谐精英,优秀精英共同努力。

强烈支持23楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持23楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持11楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持11楼观点,送鲜花一朵鼓励!楼主找来的这张图很有说服力,感谢。

首先,庄版所说胶面不能错动的理论被楼主推翻了,然后庄版说如果真存在摩擦到底时至少要三厘米痕迹也被楼主推翻了,实际上按照楼主的理论,乒乓球发下旋是可以摩擦到底的,因为你已经证明了我的观点,胶面错动咬住球然后做的摩擦动作,发下旋是可以从中下部摩擦到底的。

实际上真相已经大白了。

我要说的是,一个点,并不能说明球碰到球拍就立刻弹飞了,这里并不是向庄版想象的那样如果有摩擦就会有三厘米的痕迹。

首先你们俩把发球的动作僵化在直线挥拍的挥砍,这样平直的挥砍发球,的确是只有一个摩擦点,没有圆弧的摩擦动作,只能说摩擦系数更少,相对其他发球而言脱板最快。

其次,庄版与乒版做发下旋不能摩擦到底这样的论断,源自于一个固化的印象,而这个印象是假设球不随着球拍的挥动产生位移才成立的。实际上这种假设根本不存在,从根本上就存在着原则性错误。

实际上球是随着球拍的摩擦产生位移的,那么两位这个恒定不变的参照物就失去了空间坐标,你们所假设的理论是球拍触球后只能是一个点,而这个点是不动的,所以不存在向下摩擦,这样说是不合乎逻辑的。实际上,这个点随着挥拍摩擦向发力的方向移动,是这个触球点跟随着球拍从中下部到了底部然后旋转着飞出去。

而且根据楼主提供的这张受力情况图,可以很好的说明了套胶与球摩擦的情况,咬住球的一个点,然后做的摩擦动作,两位不会以为球是不动的然后这个点也不会随着摩擦面旋转吧?

如果你们认为球会随着摩擦产生位移,这个触球点会被套胶咬住向下方旋转,那么两位的观点不攻自破。

SUN版文思路开阔,结构分明,逻辑清晰,旁征博引,值得学习。

但SUN版可能不知,我的拙作“乒球怎样转起来的”,已有注明《原创》,如果有哪些文字或图片需要引用他人的作品的话,一定标注出处,如出处不明的话,我是一定不会采用的。

因此,如果有什么误解的话,望更正为盼。

强烈支持49楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持49楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持44楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持44楼观点,送鲜花一朵鼓励!看的出Andreas 球友真正理解了"乒球怎样转起来的"的实质内容了. 对于Andreas 球友来说,是否有高速摄影机的慢镜头实物回放,已经不是很重要了。但是如果有了,就会更加直观地看到使球旋转的真实情况,理解起来会更加容易.

强烈支持45楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持45楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持46楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持46楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持47楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持47楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持48楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持48楼观点,送鲜花一朵鼓励!哈,小球友, 你说的医生是谁呀, 真的疯了吗? 赶快打120送301哇.

我一直以为,再也找不出一个能把摩擦这个现象从材料机理上理解的球友了。但铁蚕豆球友不但从材料工程学的角度透析了使乒乓球产生旋转的"摩檫"原理, 还形象地比喻了滑动和转动的不同。这个理解应该是这样的吧, 当乒乓球同套胶撞击在一起时, 这时,乒乓球就陷入套胶表面一定的深度, 这个深度的深浅由撞击力的大小来决定。而能否使乒乓球转动,同时能否使乒乓球在套胶表面留下一道位移的痕迹,取决于套胶的材料的弹性能否有效地将乒乓球向合力F作用的方向推出,而不是越过套胶变形的峰点向上滑动。反过来说,只有打滑,乒乓球才能在套胶上留下一道痕迹。

我在乒乓球上画了三个区域,如下图,每段距离1cm,三段正好相当于四分之一的球弧长,1区代表中部,2区代表中下部,3区代表底部。大家可以试试,一手拿球,一手拿拍。怎么样做才可以从1点转动到3点的,就是我所说的从中部磨擦到底部,到底可不可以仅是凭借胶皮的变形就能从1变到3这段3cm的距离,还是只能通过滑动才能到达。这样的试验又简单又容易理解,一做就明白,无需要多说。

我一直以为,再也找不出一个能把摩擦这个现象从材料机理上理解的球友了。但铁蚕豆球友不但从材料工程学的角度透析了使乒乓球产生旋转的"摩檫"原理, 还形象地比喻了滑动和转动的不同。这个理解应该是这样的吧, 当乒乓球同套胶撞击在一起时, 这时,乒乓球就陷入套胶表面一定的深度, 这个深度的深浅由撞击力的大小来决定。而能否使乒乓球转动,同时能否使乒乓球在套胶表面留下一道位移的痕迹,取决于套胶的材料的弹性能否有效地将乒乓球向合力F作用的方向推出,而不是越过套胶变形的峰点向上滑动。反过来说,只有打滑,乒乓球才能在套胶上留下一道痕迹。

这个时候,球和接触的胶皮是没有相对运动的。有相对运动就产生滑动,就不能制造旋转了。尽管胶皮本身在变形,但是球是和胶皮一齐跟随着变形,球和拍接触点的位置没有变化。简单一点,用手指尖去推球,就知道手指尖和球之间不能有滑动的,只能是肌肉在变形。

这个时候,球和接触的胶皮是没有相对运动的。有相对运动就产生滑动,就不能制造旋转了。尽管胶皮本身在变形,但是球是和胶皮一齐跟随着变形,球和拍接触点的位置没有变化。简单一点,用手指尖去推球,就知道手指尖和球之间不能有滑动的,只能是肌肉在变形。

我在乒乓球上画了三个区域,如下图,每段距离1cm,三段正好相当于四分之一的球弧长,1区代表中部,2区代表中下部,3区代表底部。大家可以试试,一手拿球,一手拿拍。怎么样做才可以从1点转动到3点的,就是我所说的从中部磨擦到底部,到底可不可以仅是凭借胶皮的变形就能从1变到3这段3cm的距离,还是只能通过滑动才能到达。这样的试验又简单又容易理解,一做就明白,无需要多说。

我和庄板最初讨论这个问题的起点,就是庄板的一张写真,是一张球拍的写真,上面有发球时球在胶皮上留下的印记,庄板说明了这些印记是发下旋球的痕迹,而且并未有特意想让球接触到球拍的哪一个部位。其后,风刀总版也上载了他拍照的发下旋球时的球拍的照片,留在球拍上的球的痕迹也差不多是直径1厘米左右的点。我们讨论时,对象是球拍,而不是球。

如果讨论球的话,那么我们知道球被撞击后就开始转动,如果我们在撞击开始的某一个时刻,在庄版的球写真上的1的部分取一个质点,那么,在过了一霎那的某个时间之后,这个质点一定会运动到原来处于3的位置(这是在只讨论旋转的情况下),这时这个质点是可以位移大概3厘米的。

那么这个大约3厘米的位移是否可以在球拍的胶皮上留下痕迹呢?[em1017]

这取决于在位移3厘米的过程时间里,乒乓球是否始终同乒乓球拍的胶皮接触着?

换句话说,也就是乒乓球拍能否抓得住(或咬住)受到套胶的弹性碰撞而飞出的乒乓球?

为了简单易懂,我们抛开套胶在变形过程中受力变化对时间的积分及瞬间受力大小和方向的微分方程,只采用乒乓球理论上公认的球运动速度和转速来求证。

运动员大力扣杀时的挥拍速度大概35公里/小时,9.7米/秒。乒乓球最高转速120转/秒,线速度为120x3.14x0.04=15米/秒,乒乓球运动的最高速度是17米/秒。

以9.7米/秒的挥拍速度,能否抓住(或咬住)以17米/秒的速度飞去的乒乓球?

或, 以9.7米/秒的挥拍速度斜切向乒乓球的表面,而由胶粒的变形向球表面施加斜向的推力而使球以 15米/秒的线速度(这个速度也是胶粒从最大变形开始恢复原形状的速度)开始转动时,球拍的胶粒能否咬住这个球,并且使球在胶粒上留下一道痕迹呢?

我们说,“咬”住球,这是一个非常形象的比喻。我也经常跟一些初学者讲,当初学者回击下旋球下网时,我会告诉他们说,你应该“咬”或“拿”或“抓”住球等等。这些比喻,提示,象征等教学方法具有提高球技的科学道理。但是无论如何试验和讲解,也不可能在胶粒上留下明显超过1厘米的痕迹。除非套胶的变形及回弹速度小于运动员的挥拍速度,也就是小于9.7米/秒,这种套胶应该成为“面包”或“豆腐渣”套胶,50,60年代可能有过。

对了,曾经有教练说过,“打下璇球时,应该有一种“咬”住球的感觉”,应该说的就是楼主讲的这个现象。请指正。

强烈支持62楼观点,送鲜花一朵鼓励!

那么这个大约3厘米的位移是否可以在球拍的胶皮上留下痕迹呢?

这取决于在位移3厘米的过程时间里,乒乓球是否始终同乒乓球拍的胶皮接触着?

换句话说,也就是乒乓球拍能否抓得住(或咬住)受到套胶的弹性碰撞而飞出的乒乓球?

为了简单易懂,我们抛开套胶在变形过程中受力变化对时间的积分及瞬间受力大小和方向的微分方程,只采用乒乓球理论上公认的球运动速度和转速来求证。

运动员大力扣杀时的挥拍速度大概35公里/小时,9.7米/秒。乒乓球最高转速120转/秒,线速度为120x3.14x0.04=15米/秒,乒乓球运动的最高速度是17米/秒。

以9.7米/秒的挥拍速度,能否抓住(或咬住)以17米/秒的速度飞去的乒乓球?

或, 以9.7米/秒的挥拍速度斜切向乒乓球的表面,而由胶粒的变形向球表面施加斜向的推力而使球以 15米/秒的线速度(这个速度也是胶粒从最大变形开始恢复原形状的速度)开始转动时,球拍的胶粒能否咬住这个球,并且使球在胶粒上留下一道痕迹呢?

我们说,“咬”住球,这是一个非常形象的比喻。我也经常跟一些初学者讲,当初学者回击下旋球下网时,我会告诉他们说,你应该“咬”或“拿”或“抓”住球等等。这些比喻,提示,象征等教学方法具有提高球技的科学道理。但是无论如何试验和讲解,也不可能在胶粒上留下明显超过1厘米的痕迹。除非套胶的变形及回弹速度小于运动员的挥拍速度,也就是小于9.7米/秒,这种套胶应该成为“面包”或“豆腐渣”套胶,50,60年代可能有过。

乒论版主的上述推论非常明确的表明:我们在发下旋球的时候,尽管你主观上能实现拍面触球的轨迹走的是一个弧面(从后中部到底部)但其得到的结果是不能随己所愿的!事实是,只有拍面触球的瞬间拍面与球体完成了有效的接触,而后的瞬间球已经脱离拍面飞出去了哟。所以,球在拍面上留下的痕迹只能是一个点(这个点的面积大小跟球吃入套胶的深度成正比)。

呵呵,庄版和乒版的观点只能说是"形而上学"的,还是S版说的更有道理!

不过, 有讨论甚至争论是好事,至少我们越辩越明哈

强烈支持64楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持64楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持65楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持65楼观点,送鲜花一朵鼓励!楼主找来的这张图很有说服力,感谢。

首先,庄版所说胶面不能错动的理论被楼主推翻了,然后庄版说如果真存在摩擦到底时至少要三厘米痕迹也被楼主推翻了,实际上按照楼主的理论,乒乓球发下旋是可以摩擦到底的,因为你已经证明了我的观点,胶面错动咬住球然后做的摩擦动作,发下旋是可以从中下部摩擦到底的。

实际上真相已经大白了。

我要说的是,一个点,并不能说明球碰到球拍就立刻弹飞了,这里并不是向庄版想象的那样如果有摩擦就会有三厘米的痕迹。

首先你们俩把发球的动作僵化在直线挥拍的挥砍,这样平直的挥砍发球,的确是只有一个摩擦点,没有圆弧的摩擦动作,只能说摩擦系数更少,相对其他发球而言脱板最快。

其次,庄版与乒版做发下旋不能摩擦到底这样的论断,源自于一个固化的印象,而这个印象是假设球不随着球拍的挥动产生位移才成立的。实际上这种假设根本不存在,从根本上就存在着原则性错误。

实际上球是随着球拍的摩擦产生位移的,那么两位这个恒定不变的参照物就失去了空间坐标,你们所假设的理论是球拍触球后只能是一个点,而这个点是不动的,所以不存在向下摩擦,这样说是不合乎逻辑的。实际上,这个点随着挥拍摩擦向发力的方向移动,是这个触球点跟随着球拍从中下部到了底部然后旋转着飞出去。

而且根据楼主提供的这张受力情况图,可以很好的说明了套胶与球摩擦的情况,咬住球的一个点,然后做的摩擦动作,两位不会以为球是不动的然后这个点也不会随着摩擦面旋转吧?

如果你们认为球会随着摩擦产生位移,这个触球点会被套胶咬住向下方旋转,那么两位的观点不攻自破。

非常赞同!!![em1002]

发球的过程不是僵化不动在某一点的,在这个过程中球拍是可以沿着出球的方向追加发力的。

手及手腕的运动多种多样,一言实不足以概之!

实践是检验真理的唯一标准!顶sun版!

那么这个大约3厘米的位移是否可以在球拍的胶皮上留下痕迹呢?

这取决于在位移3厘米的过程时间里,乒乓球是否始终同乒乓球拍的胶皮接触着?

换句话说,也就是乒乓球拍能否抓得住(或咬住)受到套胶的弹性碰撞而飞出的乒乓球?

为了简单易懂,我们抛开套胶在变形过程中受力变化对时间的积分及瞬间受力大小和方向的微分方程,只采用乒乓球理论上公认的球运动速度和转速来求证。

运动员大力扣杀时的挥拍速度大概35公里/小时,9.7米/秒。

乒乓球最高转速120转/秒,线速度为120x3.14x0.04=15米/秒,乒乓球运动的最高速度是17米/秒。

以9.7米/秒的挥拍速度,能否抓住(或咬住)以17米/秒的速度飞去的乒乓球?

或, 以9.7米/秒的挥拍速度斜切向乒乓球的表面,而由胶粒的变形向球表面施加斜向的推力而使球以 15米/秒的线速度(这个速度也是胶粒从最大变形开始恢复原形状的速度)开始转动时,球拍的胶粒能否咬住这个球,并且使球在胶粒上留下一道痕迹呢? 我们说,“咬”住球,这是一个非常形象的比喻。

我也经常跟一些初学者讲,当初学者回击下旋球下网时,我会告诉他们说,你应该“咬”或“拿”或“抓”住球等等。这些比喻,提示,象征等教学方法具有提高球技的科学道理。但是无论如何试验和讲解,也不可能在胶粒上留下明显超过1厘米的痕迹。

以下是引用飞锤在2010-5-7 15:50:00的发言:

非常赞同!!! 发球的过程不是僵化不动在某一点的,在这个过程中球拍是可以沿着出球的方向追加发力的。 手及手腕的运动多种多样,一言实不足以概之! 实践是检验真理的唯一标准!

这样组合更合适,因为说的是那样的对。乒版的前提就是拍是挥动的,球是比挥拍更快地运动着。

强烈支持66楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持66楼观点,送鲜花一朵鼓励!呵呵,庄版和乒版的观点只能说是"形而上学"的,还是S版说的更有道理!

不过, 有讨论甚至争论是好事,至少我们越辩越明哈

哈哈,小洋版的寥寥一语"形而上学",好像把庄版和乒版的观点定性了一样。高明,还差半步就是哲学家了,特送了鲜花一朵给与鼓励和表扬。望再接再厉,不断学习进步,取得更大成绩。

这就是一个相信感觉还是相信科学的问题,如果只相信感觉,那肯定会认为地心说是对的,因为我们每天都明明看见太阳从东边升起,然后从西边落下去,看起来就是太阳在绕着地球转吗!

强烈支持74楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持74楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持71楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持71楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持75楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持75楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持61楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持61楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持63楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持63楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持74楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持74楼观点,送鲜花一朵鼓励!是呀,只是在求解某一定的时刻,球和拍的受力大小和方向时,必须用微观方法,也就是微分来计算的。

这就是一个相信感觉还是相信科学的问题,如果只相信感觉,那肯定会认为地心说是对的,因为我们每天都明明看见太阳从东边升起,然后从西边落下去,看起来就是太阳在绕着地球转吗!

当人类或某些人的思维或科学观念无法到达某个领域时,就会凭自己的感觉去判断的。

强烈支持82楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持82楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持64楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持64楼观点,送鲜花一朵鼓励!

呵呵,庄版和乒版的观点只能说是"形而上学"的,还是S版说的更有道理!

不过, 有讨论甚至争论是好事,至少我们越辩越明哈

下这样的结论,本身就是形而上学。

强烈支持85楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持85楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持85楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持85楼观点,送鲜花一朵鼓励!乒论版主的高超数理功底,偶是相当的佩服!!!

强烈支持88楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持88楼观点,送鲜花一朵鼓励!

乒论版主的高超数理功底,偶是相当的佩服!!!

极是!连微积分,材料学科都用上了。

强烈支持83楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持83楼观点,送鲜花一朵鼓励! 强烈支持93楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持93楼观点,送鲜花一朵鼓励!对于图解,有什么不明白的地方,请直言。

理解,信服。

强烈支持96楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持96楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持97楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持97楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持94楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持94楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持97楼观点,送鲜花一朵鼓励!

强烈支持97楼观点,送鲜花一朵鼓励!

| 欢迎光临 精英乒乓网-买正品,到精英。买蝴蝶,到精英。 (https://bbs.cnpingpang.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |